インタビュー

現在、東京では、巨匠・三宅一生の仕事の全体像を捉える大規模展覧会が開催中である。またそれに並行して、三宅研究の決定版とも言える学術書が世界で発売中である。かくして、あらためて注目が集まる、詩性とテクノロジーを融和させるデザイナー・三宅に話を伺った。

文:Renata Libal

これは宇宙ロケット・カプセルか、それともリネンの繭(まゆ)か、はたまたテキスタイル彫刻か?——三宅一生の服を初めて見た人は、おそらく最初は少々面食らうにちがいない。しかし彼の服——折り紙のように四角い布状に折りたたまれた服や、スリムに丸められたプリーツの服、あるいは紙ちょうちんのように円盤状に折りたたまれた服——はひとたび着用されるや、その幾何学的フォルムが身体とやさしく対話しながら、変幻自在な動きと様相を見せる服となる。1965年にパリに渡って研鑽を積み、1970年に衣服デザイナーとしてのキャリアを本格的に開始した日本のクリエイターの三宅は、以来今日まで、独自の視点に立って視覚に訴える作品、すなわち“着られるアート”を創造し続けている。自身の名を冠した初コレクションを発表したのは1971年だったが、その最初のコレクションにおいて既に、今日に至るまで一貫して彼の仕事の基盤となり続けているものが認められる。それは、ゆったりとしたグラフィカルなフォルムによって全面的な動きの自由を実現し身体を解き放つ方法の追求であり、また革新技術を駆使してしわやアイロンとは無縁の着心地の良い素材を開発することであり、さらには着る人のみならず周囲の人々の心まで明るくする鮮やかで斬新な色づかいへのこだわりである。これらはつまり、三宅の、45年余のデザイナー人生において一度たりとて破ったことのない“服=福づくり”原則なのである。

この春に日本旅行を予定している人たちは幸運だ。なぜなら、常に研究開発の道を歩み続けてきた桁外れのクリエイター・三宅の仕事の全体像を初めて包括的に紹介する大規模展覧会「MIYAKE ISSEY展 三宅一生の仕事」を訪れる機会に恵まれているからだ。東京の国立新美術館で開催中のこの展覧会は3部構成で三宅の創造活動の核心に迫る。それは、二次元の布を三次元の身体にいかにまとわせるかという点にあり、ゆえに当初より一貫して彼が探究してきたのは両者のあいだに生まれる間(ま)である。第1展示室で展示紹介されている三宅の初期の仕事のひとつ「タトゥ」はサイケデリックなタトゥ・プリントが目を引くヌードカラーのボディスーツであるが、この服はどこまでが身体で、どこからが服なのか?

この身体と服との関係の探究は1980年代の仕事でさらなる展開を見るのだが、従来の服づくりでは用いられることのなかった合成樹脂やシリコンといった素材や、縫製ではなく型ぬき成形(モールディング)といった技術を採用して進められたこの三宅の探究を紹介するのが第2展示室である。そして最後の第3展示室では、恊働やチームワークによる仕事に焦点が当てられている。三宅自身が「異花受粉」と呼ぶ、さまざまな才能との恊働は彼の仕事の仕方の根幹をなすものであり、またこの「異花受粉」は馬尾毛や和紙やラフィア(椰子)といった伝統的な、しかし衣服に用いるのは珍しい素材を積極的に取り入れる彼のテキスタイル開発においても認められるアプローチである。形状記憶プリーツの服のコレクション「PLEATS

PLEASE ISSEY MIYAKE」は1993年に発表されるや、たちまち世の認めるところとなった。続いて彼は、昔からある編み機/織り機にコンピューター技術を組み合わせることによって、布の無駄を大幅に削減する一体成形の服づくりに成功する。彼の探究はその後、再生素材の開発と折りたたみの数理へと向かい、それはやがて、再生ポリエステル素材による二次元平面にコンパクトに折りたたまれた、しかし着用時には豊かな三次元立体のフォルムに変容する服に結実する。

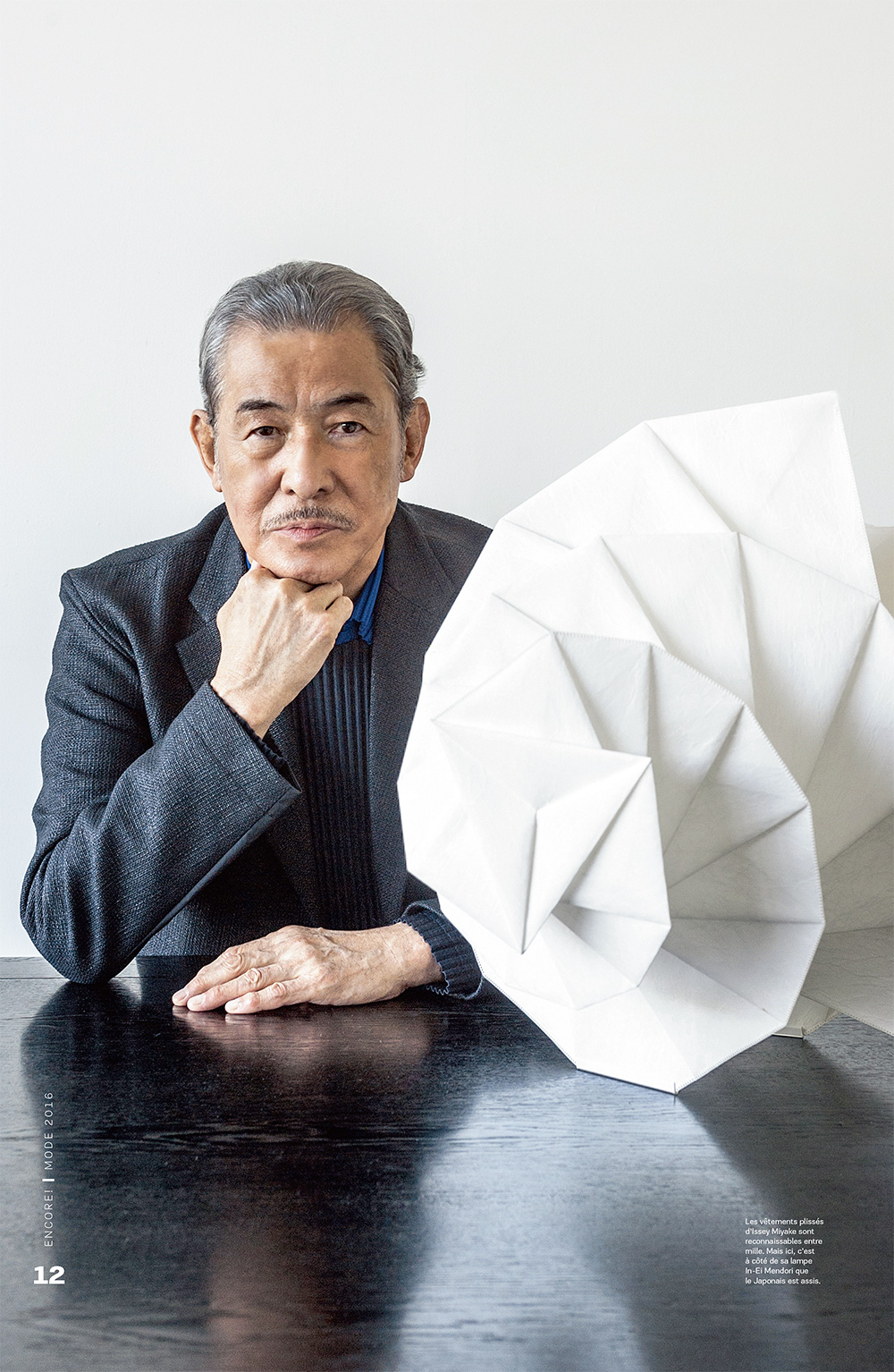

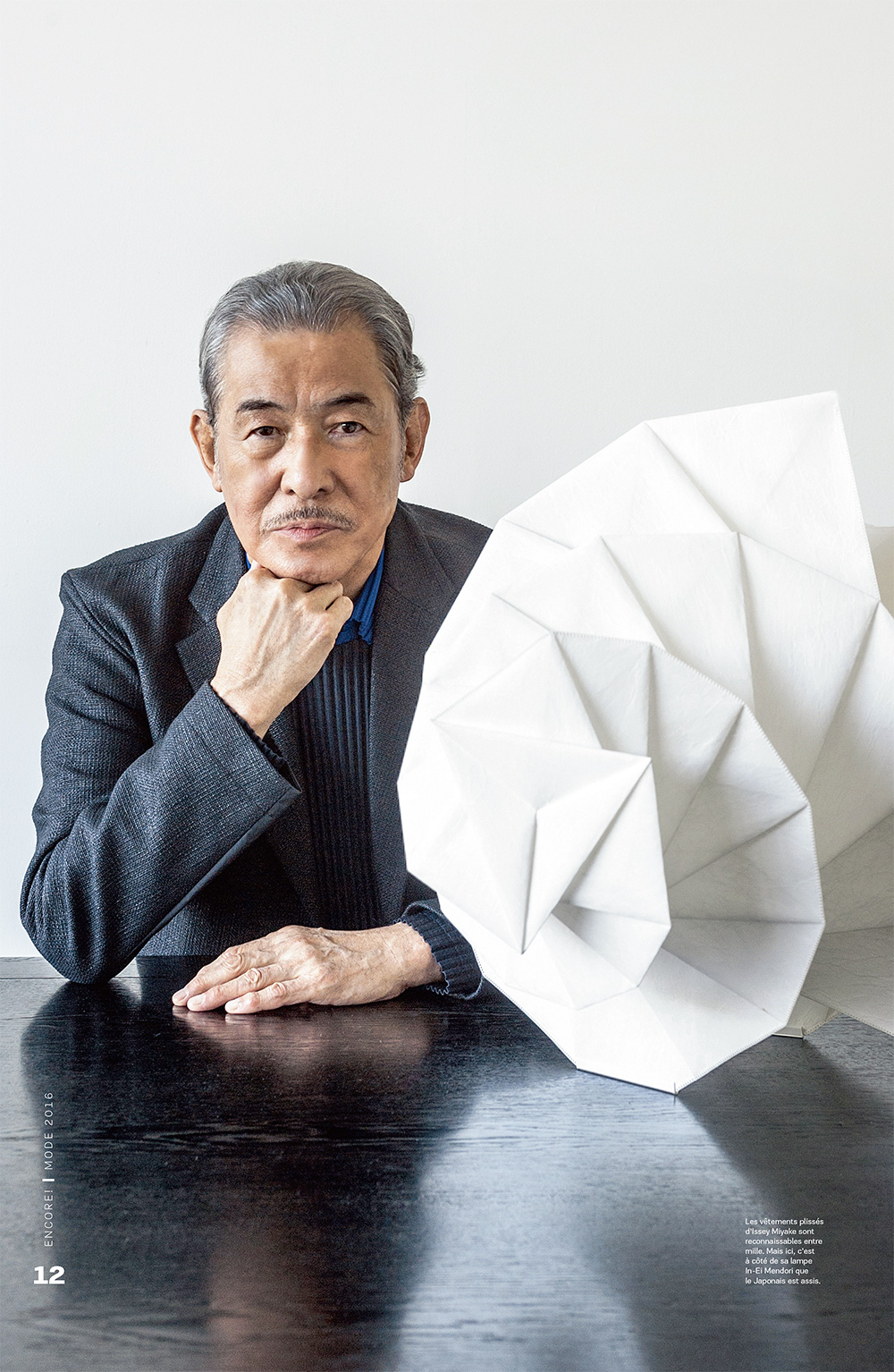

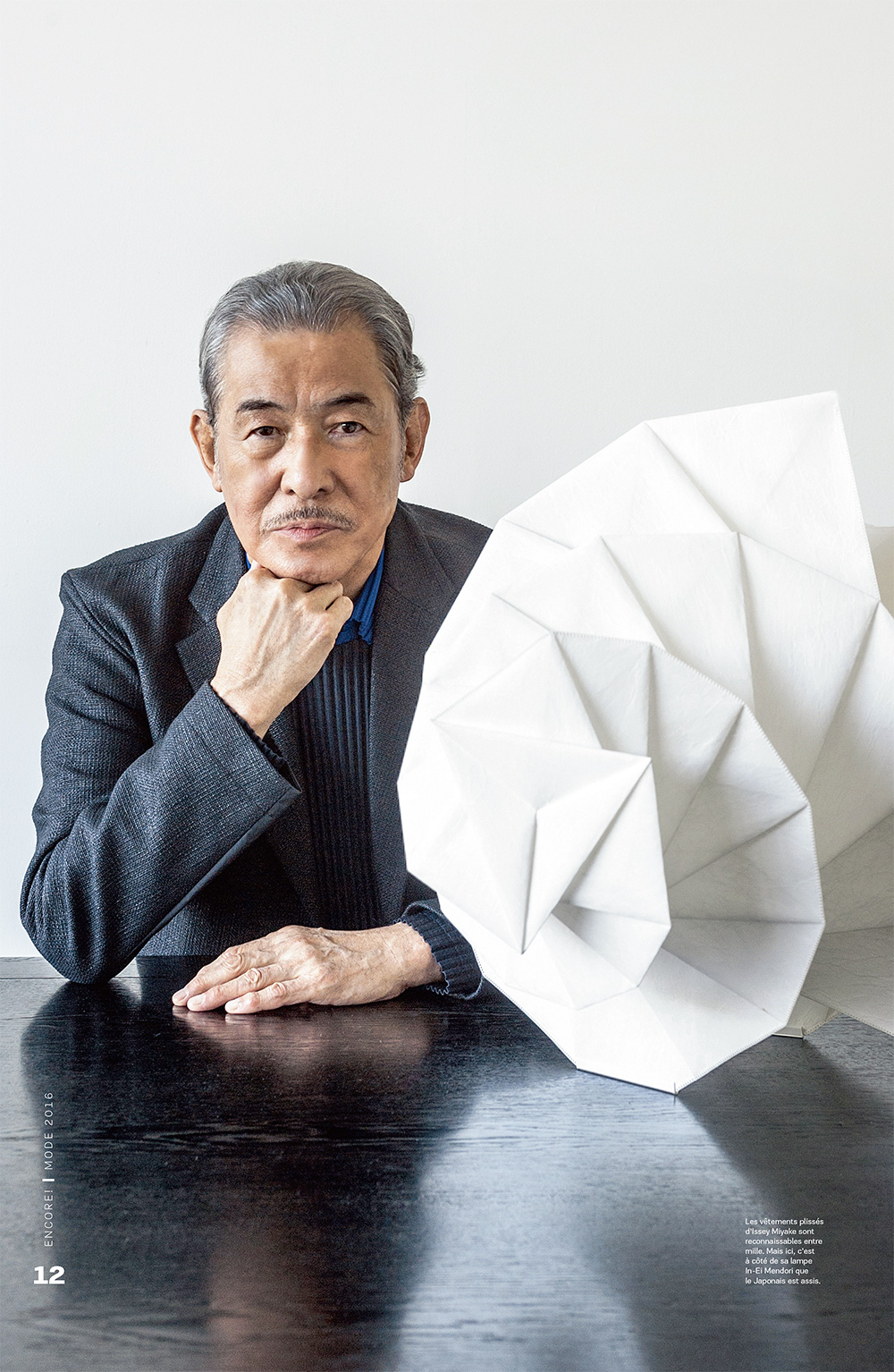

ひょっとすると見る人によっては、彼のつくる服は少々観念的で、世の一般的な美意識や感性とは異なるように感じられるかもしれない。だがそこには、巨匠三宅の純粋な精神が確かに認められる。彼の世界を見つめるまなざしには優しさと詩性がにじんでいる。そのことを何よりも如実に示している仕事は、並外れて素晴らしい照明器具のコレクション「陰翳IN-EI

ISSEY MIYAKE」だ。1999年にパリ・コレクションを去った彼は(彼のメインコレクションは現在、愛弟子の宮前義之と高橋悠介が舵取りを行っている)曰く「ものづくり」に捧げる日々を送っている。それはすなわち、今も変わらず三宅はデザイン活動に情熱を傾け続けているということに他ならない。事実、彼は友人で著名建築家の安藤忠雄の設計によるデザインのための研究センター21_21 DESIGN SIGHTを設立し、その運営を主導している。そしてもちろん、常に独立企業であり続ける自社の自らのブランド——今日では服のみならず、香水や小物、時計まで——の監督も続けている。さらに今回の展覧会と並行して、しかし展覧会とは直接の関係はないけれども、三宅の長年のコラボレーターで三宅デザイン事務所社長の北村みどりが監修した大変素晴らしい三宅一生研究書がTASCHENから出版されている。この本の文章は疑いの余地無くより親密で、よりオマージュ的傾向を持っているが、クリエイター・三宅のとてつもない革新への情熱が伝わってくる。

自身のプロジェクトに全身全霊を捧げている三宅がインタビューに応じることは稀だ。しかし今回、本誌のために書面でのインタビューに東京の自身の事務所を通して応じてくれた。現在77歳の彼はじつは昨年末、読売新聞の会見インタビューに応じ、初めて自らの被爆体験を語って大きな感動の渦を巻き起こした——原爆投下のその日のうちにひとりで母を捜しにいったこと、重度のやけどを負った母と再会を果たしたとき彼女が彼に言ったこと、そして骨膜炎に罹った彼を懸命に看病しペニシリン治療を受けさせてくれた母自身はほどなく被曝が原因で亡くなったこと。そんな彼にデザインの力を教えてくれたのは、絵画教室に通う途上にあった平和大橋の、イサム・ノグチがデザインしたダイナミックな欄干だった。そこには未来への希望と信頼が溢れんばかりに表現されていた。「自分も長くは生きられないだろうから、30歳か40歳までにできることをやろう。原爆を言い訳にしない。そう心に決めました。」と三宅は読売新聞に語っている。かくして彼の創造への意欲と決意は、日本のものづくりへの誇りと共に、以後わずかにも揺らぐことはなかった。では服とは何か?

三宅の答えは「世界共通の言語のようなもの」。

問)現在開催中の「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」は、あなたの45年余にわたる仕事の全体像を紹介する展覧会ですが、こうして振り返ってみて、何か驚きはありましたか?

三宅一生:本展は、まったくもって回顧展ではありません。私は振り返ることにまったく興味がないのです。前を向き、先を見つめることが好きなのです。また本展はモードの展覧会でもありません。これは我々の日常生活に欠かすことのできないもののひとつである服のデザインについての展覧会です。私は本展を訪れる人々の反応を楽しみにしています。これはこうした機会にはいつも起こることですが、見てくださった人々の反応に触発されて、私のなかに新たなインスピレーションや発想が芽生えるのです。

問)この45年余にわたるデザイン活動をご自身ではどのようにお感じになられていますか?

三宅一生:展覧会の準備中、最初に私の胸に去来したのは、今日まで自分が行ってきた仕事の量に対する驚きでした。公私両面において私がここまで来られたのはひとえに旺盛な好奇心と、才能ある人々との数々の出会いのおかげだと感じています。それにしても45年はあっという間でした。

問)あなたは常にモードという枠組みからは距離を置かれてきました。服とはあなたにとってどのような意味を持つものですか?

三宅一生:我々人間は服なしでは生きられません。私が常に目指しているのは身体と精神を共に解き放つような服の創造です。と同時に、資源の消費を可能な限り抑える服づくりです。

問)今回の展示作品のなかで、最も思い出深いものはどれでしょうか?

三宅一生:難しい質問ですね。あなたの質問はいわば、複数の子供を持つ親に、自分の子供の中で一番好きな子は誰かと聞くようなものです。代表作というのは仕事を続けている限り、常に新たに生まれてくるものだと私は考えています。

問)あなたの服はボディラインをなぞるのではなく、服と身体のあいだに独自の空間を生み出しながら独特のシルエットを創出します。服に必要なのは感覚よりも知性ですか?

三宅一生:そんなことはありません。そもそも服は着られて初めて意味を持つものなのです。つまり着る人とのコミュニケーションが成立してこそ服は服としての存在価値を得るのです。私は当初より一枚の布と身体の関係を探究してきました。ゆえに、“一枚の布”は今日まで一貫して私のものづくりのプロセスに認められる発想です。本展をご覧になれば、この“一枚の布”というコンセプトが仕事を重ねるにつれどのように発展していったのかがお分かりになると思います。

問)あなたの仕事はモード界においてもデザイン界においても定評を得ていますが、モードとデザインというのは本質的に同じものでしょうか?

三宅一生:服というのはトレンドを追いかけるモードではなく、我々の日常生活に密接に関わるデザインの一分野であると私は今も昔も考えています。

問)パリの印象について教えていただけますか。

三宅一生:パリに滞在していた1968年のこと、私は五月革命に遭遇しました。私は自由を謳歌する人々に衝撃を受けました。若者たちがそれぞれ思い思いの服装で、思い思いの抗議の仕方で通りを行進していました。そしてまさにこの経験が私に、私の目指すべき服づくりの方向性を示してくれました。パリは魅力の尽きない永遠の都です。訪れるたびに発見があり、感動しています。

問)あなたは常に素材に魅せられてきました。そのような素材への深い関心はどこから来ているのでしょうか?

三宅一生:私は常に、我々の生きる時代に着目しながら仕事をしてきました。すなわち、時代のニーズに適う服をつくることです。そのためには胸襟を開いて幅広い関心を持つ必要があります。そうして私は日本の伝統的な手技と現代の最新テクノロジーの双方の研究を続けてきました。今の時代、そしてこれからの時代を生きる人々に相応しい服とは?——常にこの問いを出発点にして仕事をしています。

問)この春、2002年に逝去されたあなたの親しい友人でデザイナーの田中一光氏の作品をモチーフとした新シリーズ「IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE」を発表されましたが、これはオマージュですか?

三宅一生:他分野の表現者とのコラボレーションは、相互作用によって新たな世界を切り開く絶好の機会です。コラボレーションの相手はもちろん、私がその素晴らしい仕事に魅せられた方々です。たとえば田中一光氏の仕事は透明感や光の具合もさることながら、卓越した色づかいに魅了されました。ですからIKKO

TANAKA ISSEY MIYAKEでは彼の色彩を忠実に再現することにこだわりました。かくして彼のビジョンをみごとに伝える鮮やかで生彩に富んだ服のシリーズが誕生しました。

問)今日、イッセイミヤケのデザインはどのように行われているのでしょうか?

三宅一生:基本的には、長年にわたって私の傍で仕事をしてきたデザイナーらに任せ、彼らの好きなようにやらせています。ですが彼らとは頻繁に顔を合わせ、話し合いの場を持つようにしています。それに並行して、私は新しいものづくりに挑戦する研究開発チームを率いています。このチームでの研究の成果は新コレクションとして近年実を結んでいますが、挑戦はまだこれからも続きます。

問)あなたがとりわけ好んで着るのはどのような服ですか?

三宅一生:最近はHOMME PLISSÉ(オムプリッセ)の服をよく着ています。ゆったりとしていて、シンプルで、着やすい服が好きです。

問)あなたにとって日々の小さな喜びとは何ですか?

三宅一生:私は日々の大半の時間を研究開発チームと共に過ごし、絶えず新たな挑戦に取り組んでいます。革新的で快適なプロダクトづくりのための研究開発の時間こそ、私の日々の喜びです。

問)あなたにとってかけがえのない街はどこですか?

三宅一生:今日まで最も長く住んでいる東京を「私の街」だと思っています。

問)昨年末、あなたは初めて自らの被爆体験を語られましたが、そのことに対しどのような反響がありましたか?

三宅一生:世界中からたくさんの素晴しい励ましの言葉をいただき、深く感じ入っています。

問)現在は何に取り組まれていますか? 近々何で我々を喜ばせてくれるのでしょう?

三宅一生:言ってしまったら驚きが損なわれてしまいますね!