1/18

A to Z of Issey Miyake(三宅一生のすべて:三宅一生A to Z)

A

POC(エイポック)

B

Body(ボディ/身体)

C

Collaboration(コラボレーション)

D

Dance(ダンス)

E

East meets West(イースト・ミーツ・ウエスト/東洋と西洋の出会い)

F

Folding(フォールディング/折り)

G

Graphic Design(グラフィックデザイン)

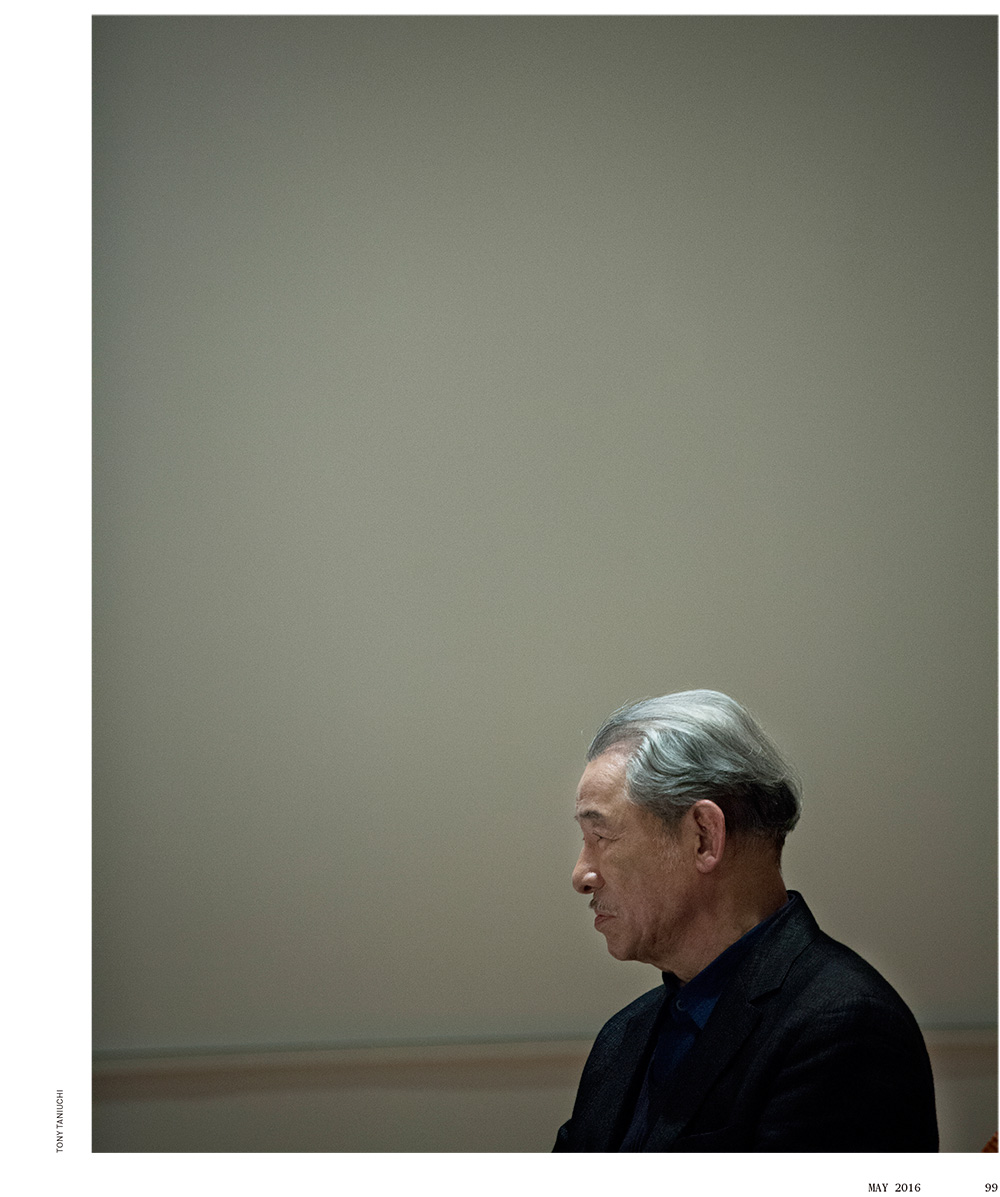

H

Hirosima(ヒロシマ/広島)

I

Irving Penn(アーヴィング・ペン)

J

JOY(ジョイ/喜び)

K

Kuramata(倉俣史朗)

L

Light and Shadow(ライト・アンド・シャドウ/光と陰:陰翳)

M

Material(マテリアル/素材)

N

Noguchi(イサム・ノグチ)

O

Olympics(オリンピック)

P

Pleats(プリーツ)

Q

Quotidian(クォティディアン/日常)

R

Reality Lab.(リアリティ・ラボ)

S

Skin(スキン/皮膚)

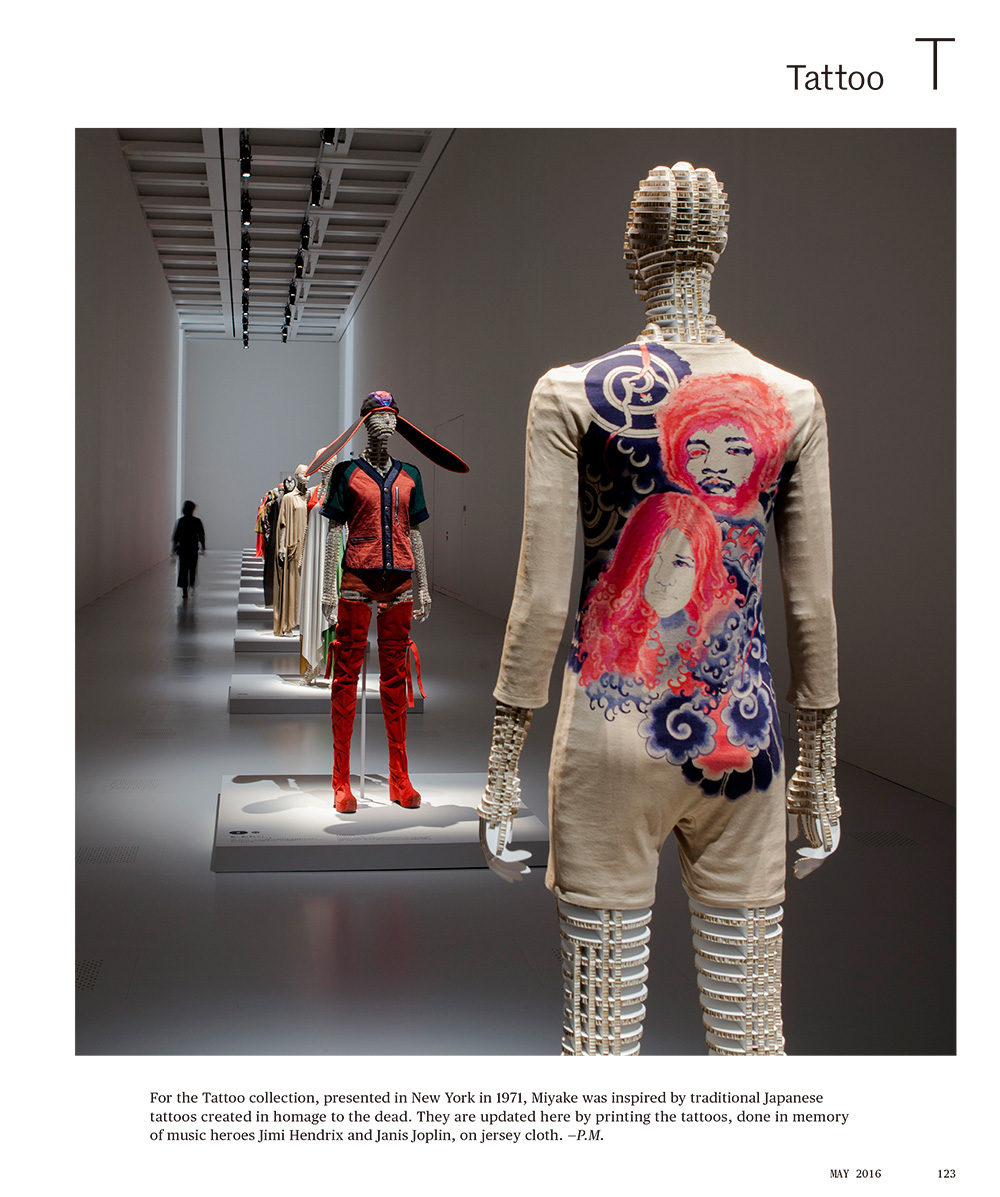

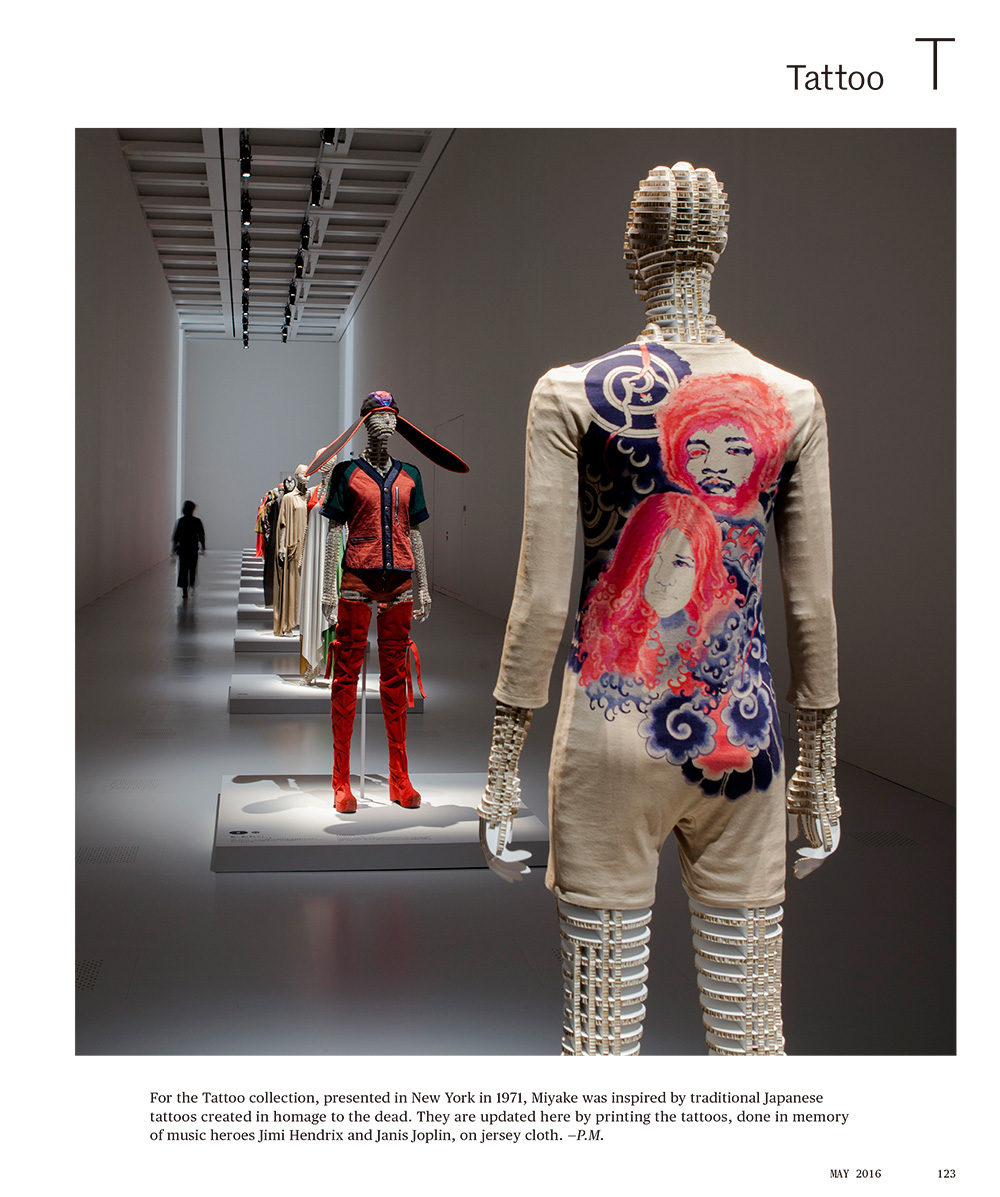

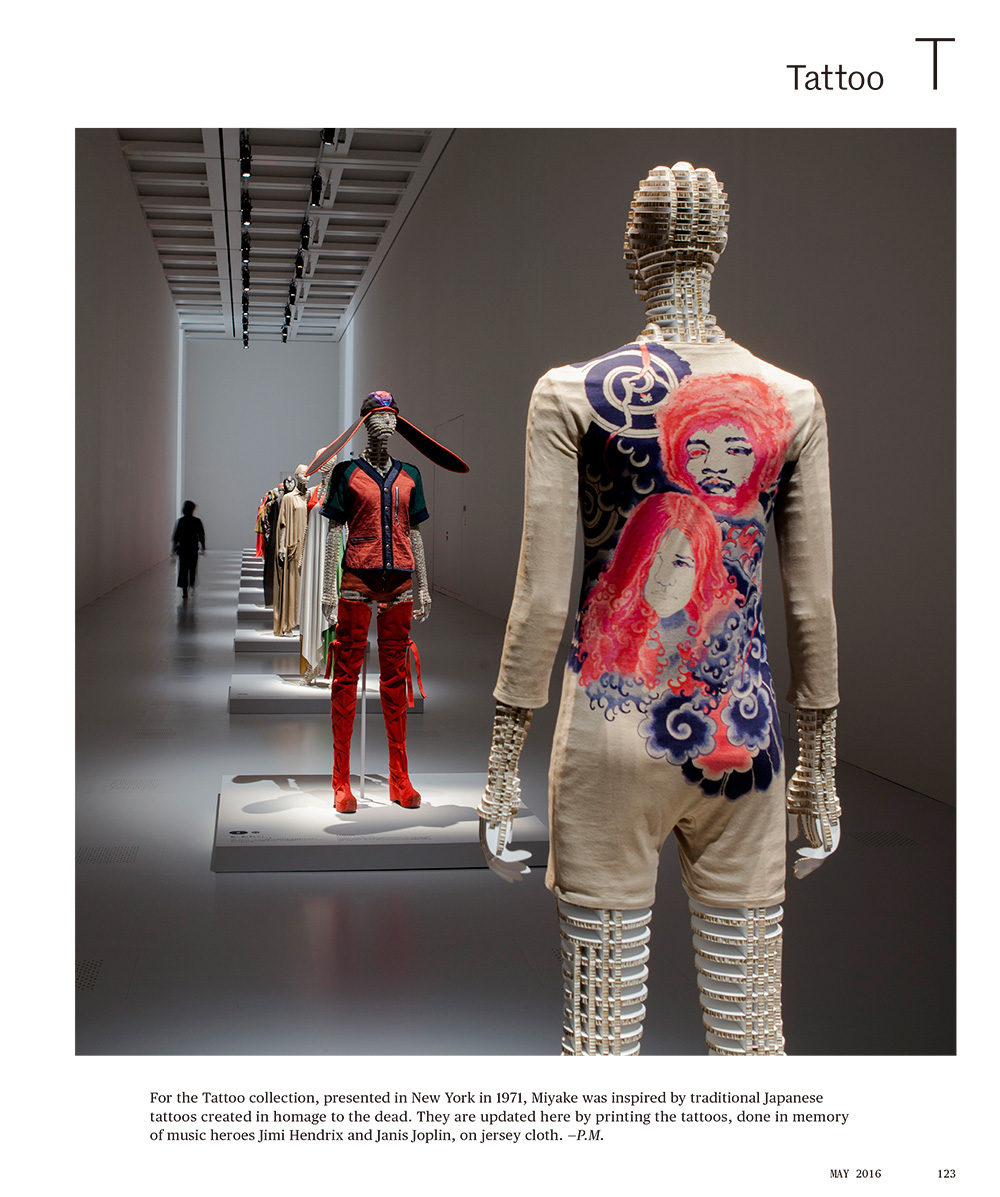

T

Tattoo(タトゥ)

U

UFO(ユーフォー/フライング・ソーサー)

V

Volume(ボリューム/立体)

W

Water(ウォーター/水)

X

XXIc(21世紀)

Y

Yokoo(横尾忠則)

Z

Zoomorphic(ズーモーフィック/動物のかたち)